春の訪れを感じるなら、夜桜がきれいな鎌倉の段葛(だんかづら)と、静かな寺院風景に桜が映える称名寺の組み合わせは格別です。昼と夜、街と寺院——まったく違う表情を見せる2つの桜スポットを巡ることで、ひと味違った春の絶景を楽しめます。

称名寺は、横浜市金沢区にある歴史ある寺院です。称名寺の敷地内にある金沢文庫は日本で最初の武家文庫といわれ、金沢文庫の名は駅名にもなっています。称名寺の桜を見た後、夜は鎌倉に行って段葛の桜を見てきました。 段葛の脇は桜の木と交互に光でライトアップされてるので、暗い夜に桜が浮かびだされてきれいでした。

称名寺の桜

称名寺は、鎌倉時代の北条氏一門・金沢流の北条実時によって創建されました。邸宅が発展して寺院になったようです。

称名寺は金沢北条氏の菩提寺として栄えましたが、鎌倉幕府の滅亡とともに寂れてしまいます。

現在は、北条氏によって整備された浄土式庭園が復元され、訪れる人の目を楽しませています。

桜は今が満開で、称名寺の池には散った桜の花びらが浮かんでました。桜が見れるのはあと数日なので、興味がある人は急いだ方がいいかもしれません。

金沢北条氏ゆかりの称名寺と金沢文庫|鎌倉文化の歴史を感じる横浜散策

政治、歴史、仏教、文学などの書籍や資料を実時が収集して、隣接する金沢文庫に保管したといいます。金沢文庫は、日本で最も古い武家文庫といわれています。 また、称名寺の晩鐘は金沢八景の一つにも数えられています。

称名寺の赤門前に近所に住む人の自転車がたくさん置いてありました。

称名寺の赤門をくぐると桜並木の参道があります。満開の桜が見事でした。

6日、7日がピークであとは桜は散るのみなので、まだ見ていない人は急いだほうがいいでしょう。

称名寺に入るのは無料です。

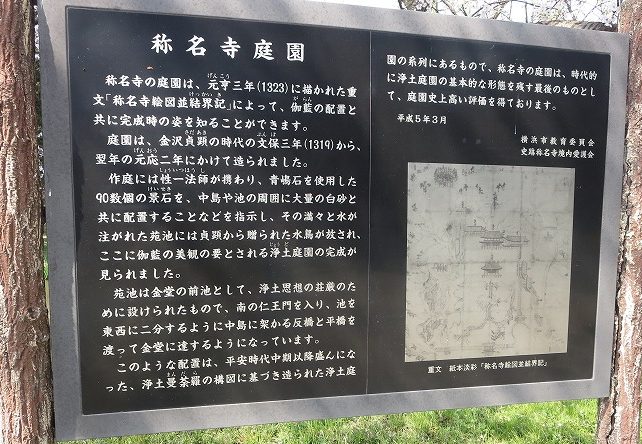

「称名寺の庭園は、元亨三年(1323)に描かれた重文「称名寺絵図並結界記」によって、伽藍の配置と共に完成時の姿を知ることができます。

庭園は、金沢貞顕の時代の文保三年(1319)から、翌年の元応二年にかけて造られました。

作庭には性一法師が携わり、青嶋石を使用した90数個の景石を、中島や池の周囲に大量の白砂と共に配置することなどを指示し、その満々と水が注がれた苑池には貞顕から贈られた水鳥が放され、ここに伽藍の美観の要とされる浄土庭園の完成が見られました。

苑池は金堂の前池として、浄土思想の荘厳のために設けられたもので、南の仁王門を入り、池を東西に二分するように中島に架かる反橋と平橋を渡って金堂に達するようになっています。

このような配置は、平安時代中期以降盛んになった、浄土曼荼羅の構図に基づき造られた浄土庭園の系列にあるもので、称名寺の庭園は、時代的に浄土庭園の基本的な形態を残す最後のものとして、庭園史上高い評価を得ております。」

桜シーズンなので、いつもより多くの観光客でにぎわってました。

写真からは分かりにくいですが、称名寺の池には、たくさんの亀が棲んでます。

奥には、シートを敷いた花見客がたくさん来てました。

太鼓橋は無事修復を終えて通れるようになってました。阿字ケ池に桜の花びらが散って優雅です。

橋が二つありますが、左の橋が平橋で、右の橋が反橋です。

称名寺のアクセスデータ

| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区金沢町212−1 |

| シーサイドライン | 「海の公園南口駅」又は「海の公園柴口駅」より徒歩10分 |

| 京急線 | 「金沢文庫駅」より徒歩12分 |

鶴岡八幡宮「段葛」の夜桜

夜になったので鶴岡八幡宮に行って段葛の桜を見ました。

鶴岡八幡宮境内の桜と段葛の桜は、鎌倉の桜の名所として知られてます。

段葛の夜桜はライトアップされ、夜桜を目的に訪れる人もいるくらいです。

一定のスペースごとに設置された石の灯ろうには、明かりが灯ってきれいにライトアップされます。

三の鳥居から向こうは暗いです。寺院の敷地内は電灯がありません。

桜の木は小ぶりでしたが満開でした。

二の鳥居の写真です。日中はにぎやかですが、夜の鎌倉はかなり静かです。

二の鳥居から三の鳥居まで段葛は続いてます。段葛は500m以上あるといわれています。

近くの宝戒寺の前も満開でした。

宝戒寺は鎌倉幕府執権の北条氏の屋敷があった場所です。入口から桜の木が続いてます。鎌倉は夜は静かなものです。

こちらは浄妙寺近くの桜です。 同じ浄明寺エリアならハイランドの方が桜は見事です。

おわりに

今回訪れた場所は、いずれも鎌倉幕府と縁のある土地です。

・称名寺・段葛は桜の名所

・段葛の桜は夜にライトアップされる

4月7日現在

- 横浜・称名寺の桜は今が見頃

- 段葛の桜はだいたい見頃

- 宝戒寺の桜は今が見頃

- 浄妙寺周辺の桜は今が見頃

コメント Comments

コメント一覧

コメントはありません。

トラックバックURL

https://kanagawa.yokohama-lifeplan.com/syomyouji-dankazura-sakura/trackback/